素材による特徴

Material Features

陶磁器の素材による特徴

マルミツポテリの器には様々な表情が生まれます。そのほとんどは、器の素材となる土や釉薬に由来するものです。

そしてそこに、焼成によってもたらされる変化が加わります。

人の手では決してコントロールすることの出来ない領域。だからこそ、器1つ1つに、温かみや味わいが生まれるのです。

Characteristics commonly found in ceramics

陶磁器によく現れる特徴

色幅

季節や気温などの自然条件や、釉薬と焼成する際の火加減によって、器は様々な表情を見せます。同じ素材の器であっても、まったく同じ色に焼きあがることは非常に珍しく、100個あれば、それぞれが違った表情を見せてくれます。strongのものは特に広い個体差が生じます。

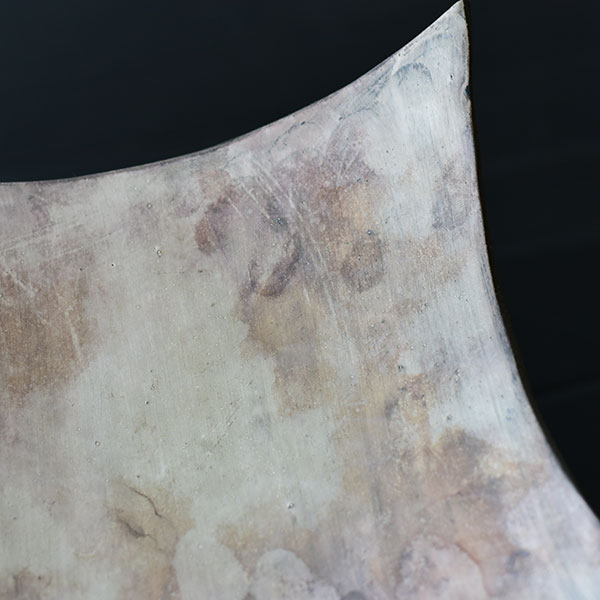

色ムラ

1つの器の中において、色の表情が均一ではない箇所がある場合があります。器の形状などにより、釉薬の掛かり方が厚かったり、薄かったりする箇所があることが一つの要因です。それにより土の表情が一つの器のなかにおいても変化を見せます。strongのものは特に色ムラが目立ちます。

貫入

素地と釉薬の収縮率の違いによって生じる釉薬部分のヒビのことです。商品本体の破損によるヒビとは異なります。商品にもともと入っているものを直接貫入、使用していくうちに入ってくるものを経年貫入と言います。貫入は使用上問題はありません。陶器、半磁器に現れます。

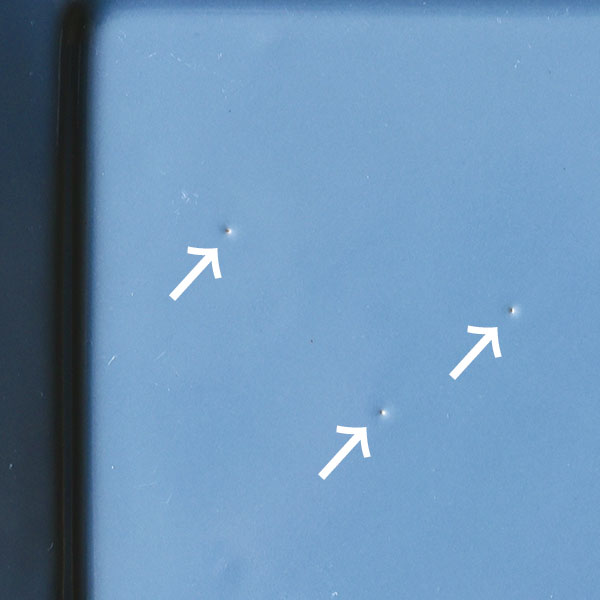

ピンホール

土を主成分とする陶器には、素焼きの段階で器に多くの空気が含まれており、これが焼成時に気泡となって釉薬の表面に小さな穴となって現れます。これをピンホールといいます。

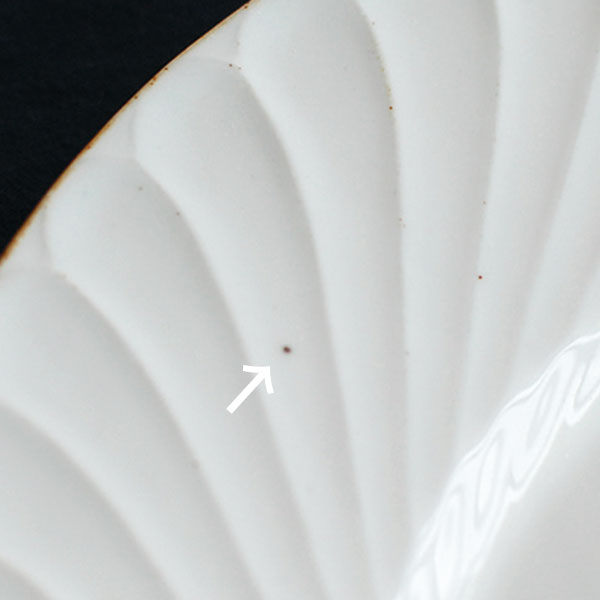

鉄粉

陶器の原料となる土には鉄分が含まれており、器を焼くと表面に黒い点となって現れます。赤土や黒土にはより多く含まれているため、その土を利用した器は、より鉄粉が出やすくなります。

御本手

素地の成分が焼成中に酸化し発色したものです。淡い紅色の斑点が器の表面に現れます。素地の土の成分、釉薬、焼成条件等様々な条件が重なって起こる為、御本手の模様は一つとして同じものはなく、その器特有のものとなります。

荒土

風合いを増すために石を多く含んだ土を使用し成型した器は、その石が表面に出る場合があります。またその石が成型途中で取れることで、凹箇所ができる場合があります。

-

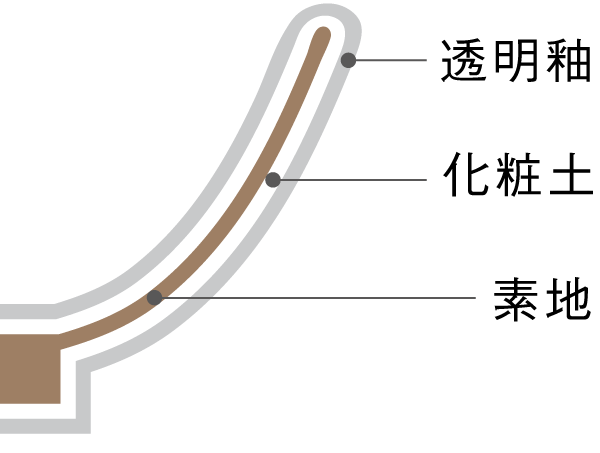

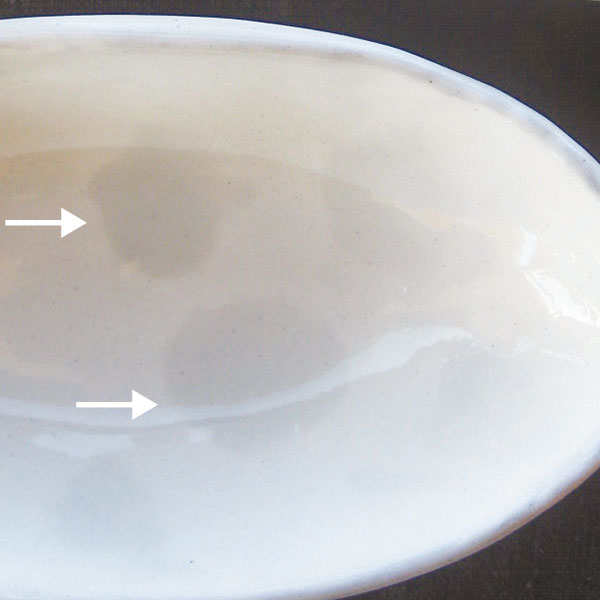

化粧(白化粧・色化粧・黒化粧)

化粧とはベースになる器(素地)の上に白い土(化粧土)をかけて作られます。釉薬の下にまた別の土の層がある為、独特の柔らかな雰囲気が生まれます。一方で、素地と釉薬が直接触れていないために強度的に弱く、素地の土より柔らかい化粧土の土が釉薬ごとはがれ落ちたり、化粧土と釉薬との隙間に汚れが入り込んでシミになることがあります。また、素地も化粧土も吸水性があり、斑点のようなシミが現れる特徴(右写真※吸水部分が分かりやすいよう、わざと斑点状に水をつけています。)がありますが、乾くと消えます。ひとつひとつ手作業で化粧と釉薬をかけているため、釉だれが起きます。お取り扱い方法は陶器と同様です。

化粧のヒビ

化粧を掛けた商品は非常に繊細で、器の形状によっては化粧の表面にヒビのような線が入る場合があります。外側にはしっかりと釉薬が掛かっている為、使用上に問題はありません。化粧に表れる特有の表情です。

かいらぎ

釉薬が焼成時に溶けきれず鮫肌状になり、ちぢれて粒状になった部分のことをいいます。化粧土がかかった器(粉引き)に多く見られます。現れ方で表情が変わるおもしろさがあります。

虹彩釉・ブロンズ釉

金属や鉱物の成分が多い釉薬のため、窯の中での火のあたり具合や焼成温度、商品の形によって一つ一つ表情が異なります。金属の成分が多いためオーブン、電子レンジのご使用はお止め下さい。また料理や食材に含まれる酸に反応して表面が変色する場合があります。

銀彩

器の表面に銀を施してあります。長くご使用いただく為に、お取り扱いは下記の事柄 にご注意いただくようお願い致します。

○オーブン、電子レンジ、食器洗浄機のご使用はお止め下さい。

○酢や酸の強い食材を盛り付けると変色し、元には戻りませんのでお止めください。純度の高い銀を使用しており、年月と共に、銀色→黄色→茶褐色→黒色へと表面が変色していきます。空気中の硫化ガスと化学反応し、表面に硫化銀の皮膜を作る“硫化”によるものです。また、硫黄を多く含む食品(卵や玉ねぎなど)にも反応して黒ずみができます。身体に害はありませんのでそのままご使用ください。

銀彩の汚れの落とし方